Окруженные ИИ

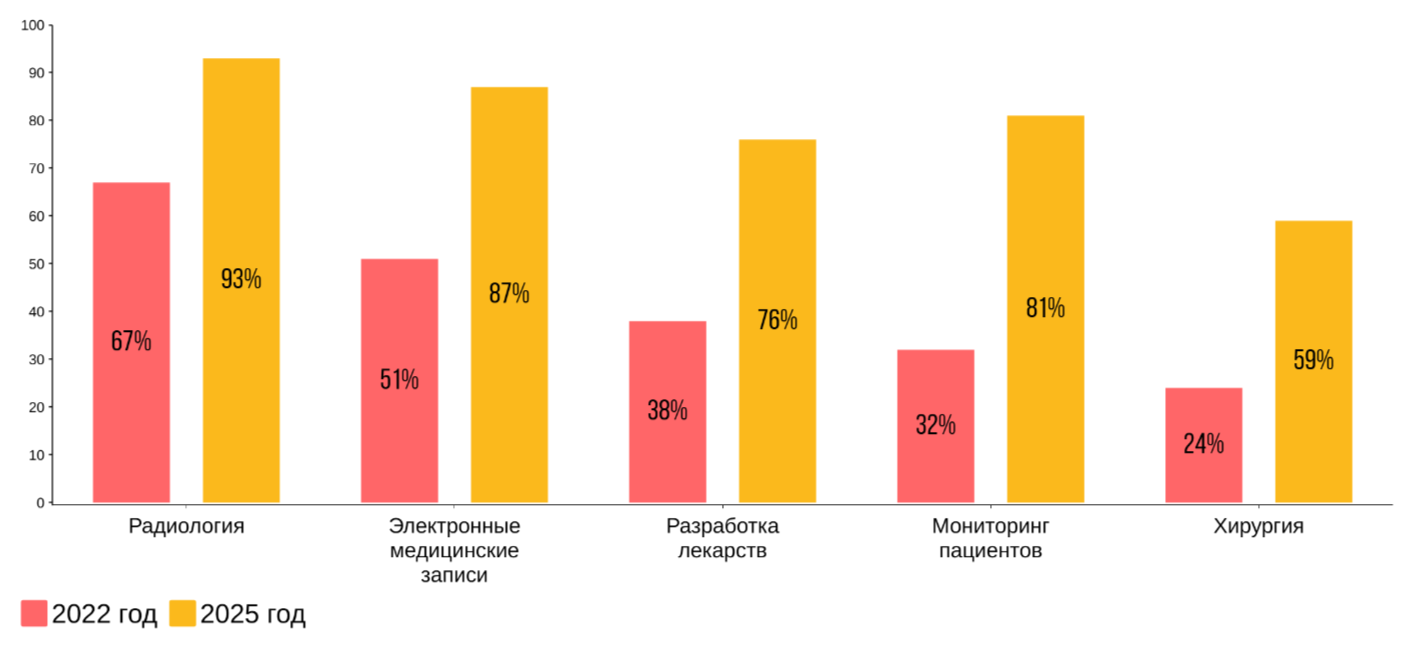

По данным Accenture, под конец 2025 года около 90% всех медицинских организаций будут, так или иначе, пользоваться решениями на базе ИИ. Они могут даже этого не осознавать: системы искусственного интеллекта настолько глубоко проникли во все цифровые сервисы, что стали таким же обыденным делом, как и смартфон в руках каждого рядового пациента.

ИИ — это главный тренд в медицинской IT-сфере прямо сейчас. Во многом развитию этого направления поспособствовала пандемия COVID-19, когда медикам приходилось обрабатывать колоссальные массивы данных в реальном времени. Сейчас разработки в сфере искусственного интеллекта применяются практически во всех областях медицины — от стоматологии до нейрохирургии.

«Внедрение ИИ-системы для анализа КТ легких изменило нашу работу кардинально. Раньше на проверку одного исследования уходило до 40 минут. Теперь система за 15 секунд размечает подозрительные участки, и врач просто верифицирует находки», — Михаил Савельев, главный радиолог федеральной клинической сети (источник)

Важно понимать, что применяемый на практике медицинский ИИ — это вспомогательный инструмент. Врачей пока никто не отменял, и конечное решение по-прежнему принимает человек. Как полагают эксперты, это продлится как минимум до 2030 года. Хотя последние тесты показывают: точность диагностики на этапе приема пациента в реанимацию у искусственного интеллекта составила 79,7%, в то время как у лучших врачей — 75,9%. Поэтому в скором будущем возможны глобальные перемены.

Один из ярких примеров развития отечественного медицинского искусственного интеллекта — система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) «Джейн». К сожалению, проект свернули, но он успел о себе заявить во врачебной среде. Система в тестовом режиме предоставляла доктору «второе мнение» — иногда очень неожиданное, полностью меняющее представление о необходимом лечении.

ИИ повышает точность прогнозов, помогает врачам принять решение в трудных ситуациях и видит, что упускает человек. Но есть и еще один важный эффект, который гарантирует развитие технологии в будущем — экономический. Как показывает исследование McKinsey, всеобщее распространение ИИ в здравоохранении поможет сократить затраты в этой отрасли на 10-15% с одновременным повышением качества оказываемых услуг. Получается, это еще и очень выгодно государству и инвесторам.

Прорыв телемедицины

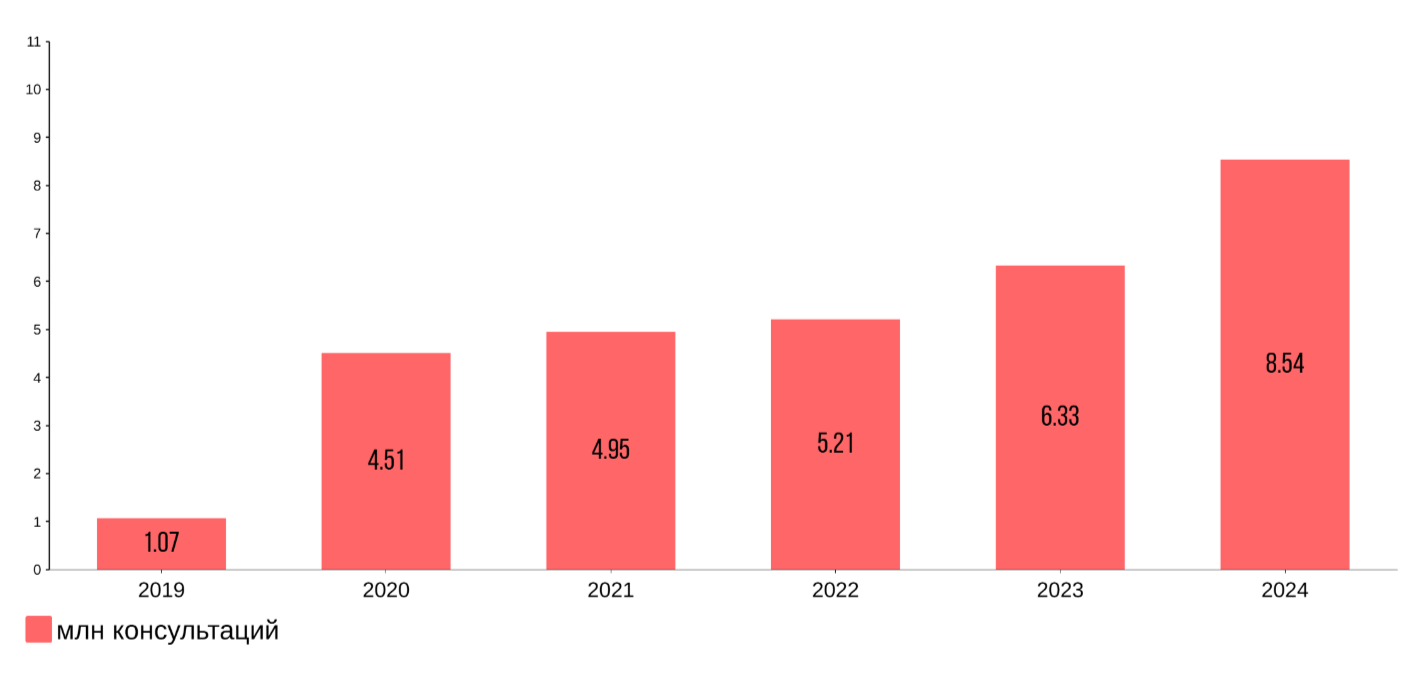

У тех, кто далек от высоких технологий, слово «телемедицина» может невольно ассоциироваться с передачами о здоровье на ТВ. На самом деле, здесь нет никакой связи. Телемедицина — использование информационных и коммуникационных технологий для передачи данных по системе «врач-врач» или «врач-пациент». Проще говоря, когда вы консультируетесь с доктором онлайн в удаленном режиме — это и есть телемедицина. Объемы рынка растут здесь колоссальными темпами.

Причем это сдержанные цифры от аналитических компаний. Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в конце 2024 года заявляла, что «за период последних 5 лет количество телемедицинских консультаций возросло в 11 раз». В мире тенденция еще более впечатляющая: по данным Statista, в 2024 году около 116 млн человек обратились к врачам за онлайн-помощью.

Как утверждает ВЦИОМ, спрос на телемедицину в России за пять лет вырос в три раза. У сферы IT здесь большой простор для творчества: телеконсилиумы, ПО для видеоконсультаций, удаленный мониторинг, цифровой анализ рентгеновских снимков, системы обмена данными между клиниками и специалистами и т. д.

К 2030 году телемедицина продолжит развиваться. Уже сейчас 85% крупных клиник в России используют онлайн-консультации», — Наталья Гаврилова, главный врач Скандинавского центра здоровья (СЦЗ)

Полностью уйти в онлайн в России пока не позволяет законодательство. Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан», ставить диагноз и назначать лечение допустимо только на очном приеме. Но с 1 августа 2023 года в России действует экспериментальный правовой режим, когда врач ставит диагноз и выписывает рецепты в клинике при личном присутствии пациента, а корректировка плана может осуществляться уже удаленно.

Факт остается фактом: «реальные» больницы никуда не денутся, и люди продолжат туда ходить. Но главная проблема подобных организаций в том, что на врача перекладывается слишком большой объем «лишней» работы. В то время, когда нужно заниматься лечением и уделять все внимание пациенту, специалисту приходится по крупицам собирать данные в бумажных источниках, ходить за анализами, составлять счета и договоры, писать отчеты и т. д.

Например, компания Soft Media Group работала над проектом по модернизации IT-контура медицинской организации. Благодаря новым модулям прием платежей и кассовое обслуживание осуществляются парой кликов — как с физическими лицами, так и с юридическими. Также все данные пациента теперь отслеживаются в одной электронной системе: результаты анализов и лабораторных исследований, диагнозы, услуги по ОМС. Врач, приходя на рабочее место, может не думать о «бумажках»: платежи осуществляются автоматически, а все данные об истории болезни обновляются в реальном времени и круглосуточно доступны для просмотра. IT-технологии позволяют фокусироваться на главном — на пациенте. Оставляя обработку второстепенных вопросов автоматике. Телемедицина без подобного контура попросту не может существовать.

В апреле 2024 года Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в новом национальном проекте по развитию современных технологий сбережения здоровья предусмотреть мероприятия по переходу к персонализированной медицине. Также с 2022 года существует Совет Российской академии наук по персонализированной медицине. Очевидно, что этой темой государственные органы очень интересуются. Но что это такое, и при чем здесь IT?

Персонализированная медицина — это подход к здравоохранению, когда врач при постановке диагноза учитывает индивидуальные особенности человека. Другими словами, у каждого пациента — собственный уникальный план лечения.

Персонализированная медицина принимает во внимание возраст, генетические особенности, регион проживания, историю заболеваний у родственников, психологию и сотни других факторов. Эти огромные массивы данных не сможет вручную обработать ни один лечащий врач. Big Data в своем наглядном проявлении. Какие IT-технологии приходят на помощь:

- Искусственный интеллект. И вновь мы возвращаемся к ИИ. Специальные медицинские «боты» помогают систематизировать информацию, обрабатывать ее, учитывать разные аспекты здоровья человека, изучать снимки и анализы, а в заключение — делать собственные выводы для помощи врачу.

- Облачные технологии. Единое цифровое пространство в «облаке» обеспечивает быстрый и безопасный доступ к информации и пациентам, и врачам. Каждый отдельный человек — это огромные массивы данных, которые хранятся на удаленных сервисных системах.

- Цифровые двойники. Помогают моделировать поведение опухолей и различных воспалений в организме. Цифровой двойник — это не трехмерная модель, а практически точная копия в специальной среде для симуляций. Она учитывает генетику, клеточные аномалии, микросреду воспаления, особенности иммунной системы и т. д. Врач с помощью такого ПО может протестировать разные пути лечения и выбрать наиболее щадящий и эффективный.

- Виртуальные помощники. Приложения на смартфоне пациента, напоминающие о приеме лекарств, дневники, отслеживающие состояние больного и собирающие данные для ИИ, программное обеспечение для оперативных консультаций с лечащим врачом и т. д. Отдельный пласт IT-сферы.

Главная идея персонализированной медицины: «Все люди — как снежинки: внешне похожи, но болеют совершенно по-разному, одинаковых историй нет». Массовое распространение такого принципа стало возможным исключительно благодаря цифровизации и IT.

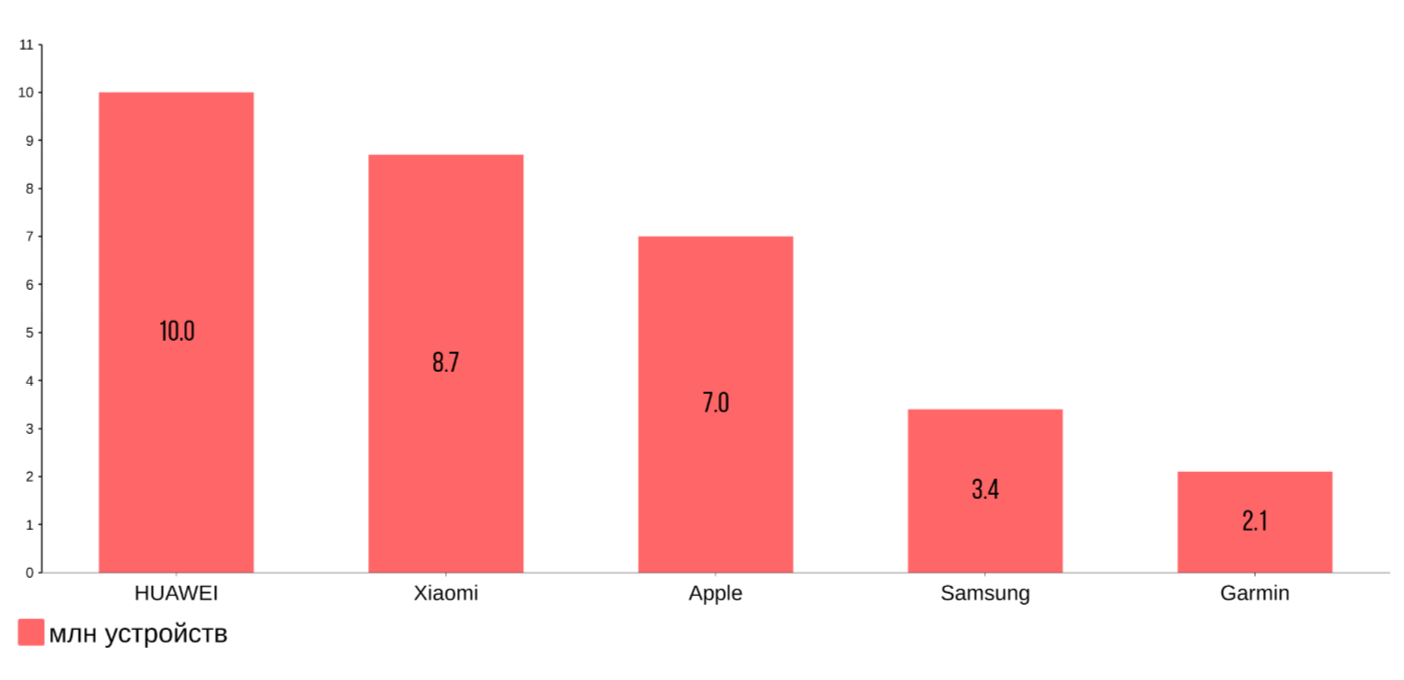

Существуют 4 уровня медицинской помощи, основанные на носимых устройствах. Первый — это знакомые нам гаджеты, которые сейчас есть у каждого второго пользователя смартфоном: Apple Watch, часы Garmin, Whoop, браслеты Xiaomi Mi Band и т. д. Они подкупают тем, что не только считывают пульс и фазы сна, но и активно взаимодействуют с телефоном (уведомления, звонки, заметки и т. д.). Поэтому люди готовы и хотят носить их круглосуточно. Главная задача первого уровня — заметить отклонения от нормы, на которые стоит обратить внимание.

Второй уровень — специализированные неинвазивные устройства. Они концентрируются на конкретной подсистеме человека после выявления проблем на первом уровне: сердечно-сосудистой системе, пищеварительном тракте, дыхании и т. д. Вот несколько высокотехнологичных примеров:

-

KardiaMobile — портативный ЭКГ;

-

Dreem Headband — повязка, отслеживающая фазы сна;

-

Elvie — тренажер для женщин, помогающий выполнять упражнения Кегеля;

-

MedCline — система позиционирования во сне для снижения симптомов ГЭРБ.

Каждый год IT-индустрия поставляет новые устройства, которые успешно применяются в оздоровительной медицине. Именно они помогают «правильно» выйти на третий и четвертый уровень — анализы и прием в офлайн-клинике, соответственно. Благодаря носимым устройствам врачу не приходится гадать, что происходило с пациентом: все данные записываются в круглосуточном режиме, каждый день. Они всегда доступны для просмотра и изучения.

«Носимые устройства раньше только отслеживали показатели — пульс, сон, вес. Но с внедрением так называемого агентного ИИ они становятся умнее: начинают понимать привычки человека, например, как он спит или питается, и могут давать персональные рекомендации», — Михаил Мурашко, Министр здравоохранения России (источник)

Вопрос безопасности

По данным разработчика решений по информбезопасности Servicepipe, в первой половине 2025 года в России было зафиксировано на 26% больше кибератак на систему здравоохранения по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Из 15-20 всех успешных атак по стране приходились именно на медицинский сектор. Почему хакеры атакуют больницы? Все просто: современные клиники собирают колоссальные объемы конфиденциальных данных о населении.

Там, где появляются новые IT-разработки, всегда существуют киберугрозы. Для их нейтрализации внедряются DLP-системы, которые оперативно выискивают точки риска и обращают внимание на подозрительные действия пользователей. Но на этом классическом решении стек технологий в медтехе не ограничивается: сегодня специалисты активно внедряют IdM, MFA, DCAP, DAM и т. д. Все, чтобы предотвратить утечку столь чувствительных данных.

Чтобы мотивировать медицинские организации лучше заботиться об информационной безопасности, государство разрабатывает стандарты. Прямо сейчас на общественном обсуждении находится проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры в сфере здравоохранения». Документ устанавливает специфические отраслевые требования к категорированию объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в медицинской сфере.

Цифровое здоровье

В 2024 году завершился федеральный проект по формированию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), который начался еще в 2011-ом. Правительством было инвестировано более 237 млрд рублей. Как итог, все больницы и клиники теперь подключены к интернету, они пользуются информационными медицинскими сервисами обмена данными, решены ключевые проблемы безопасности, началось активное импортозамещение СУБД и операционных систем. Теперь ИТ и медицина неразрывно сосуществуют друг с другом, и эту интеграцию уже не остановить.